Was versteht man unter Messdatenerfassung – und worauf kommt es an?

Einleitung

In Entwicklung, Test und Qualitätssicherung ist sie unverzichtbar: die Messtechnik oder genauer Messdatenerfassung. Egal ob im Prüfstand, Labor oder Fahrzeug, ob an einzelnen Komponenten oder einer kompletten Industrieanlage – wer verstehen will, wie Systeme funktionieren, wie lange sie halten, warum sie versagen und wie man sie optimieren kann, braucht verlässliche Daten aus Messsystemen. Doch was bedeutet Messdatenerfassung (engl. data acquisition oder kurz DAQ) genau – und worauf kommt es dabei an?

Von der Realität zum digitalen Abbild – was ist Messdatenerfassung?

Unter Messdatenerfassung (engl. data acquisition oder kurz DAQ) versteht man heutzutage die Aufnahme physikalischer Größen wie Temperatur, Druck, Dehnung, Drehzahl oder Weg – und deren Umwandlung in digitale Daten, die gespeichert, ausgewertet und visualisiert werden können. Doch bevor aus analogen Signalen verlässliche und nutzbare Informationen entstehen, ist ein komplexes Zusammenspiel aus Sensorik, Signalverarbeitung, Digitalisierung, Speicherung und Software erforderlich.

Kern des Ganzen ist die sogenannte Messkette, die Schritt für Schritt durchlaufen wird: Sensor → Verstärker → A/D-Wandler → Datenspeicher/Software

Die Messkette – Rückgrat jeder Erfassung

Um aus einer realen physikalischen Größe – wie Temperatur, Druck oder Drehmoment – am Ende einen digitalen Messwert oder eine Messreihe zu erhalten, durchläuft das Signal mehrere aufeinanderfolgende Stufen, die gemeinsam die sogenannte Messkette bilden:

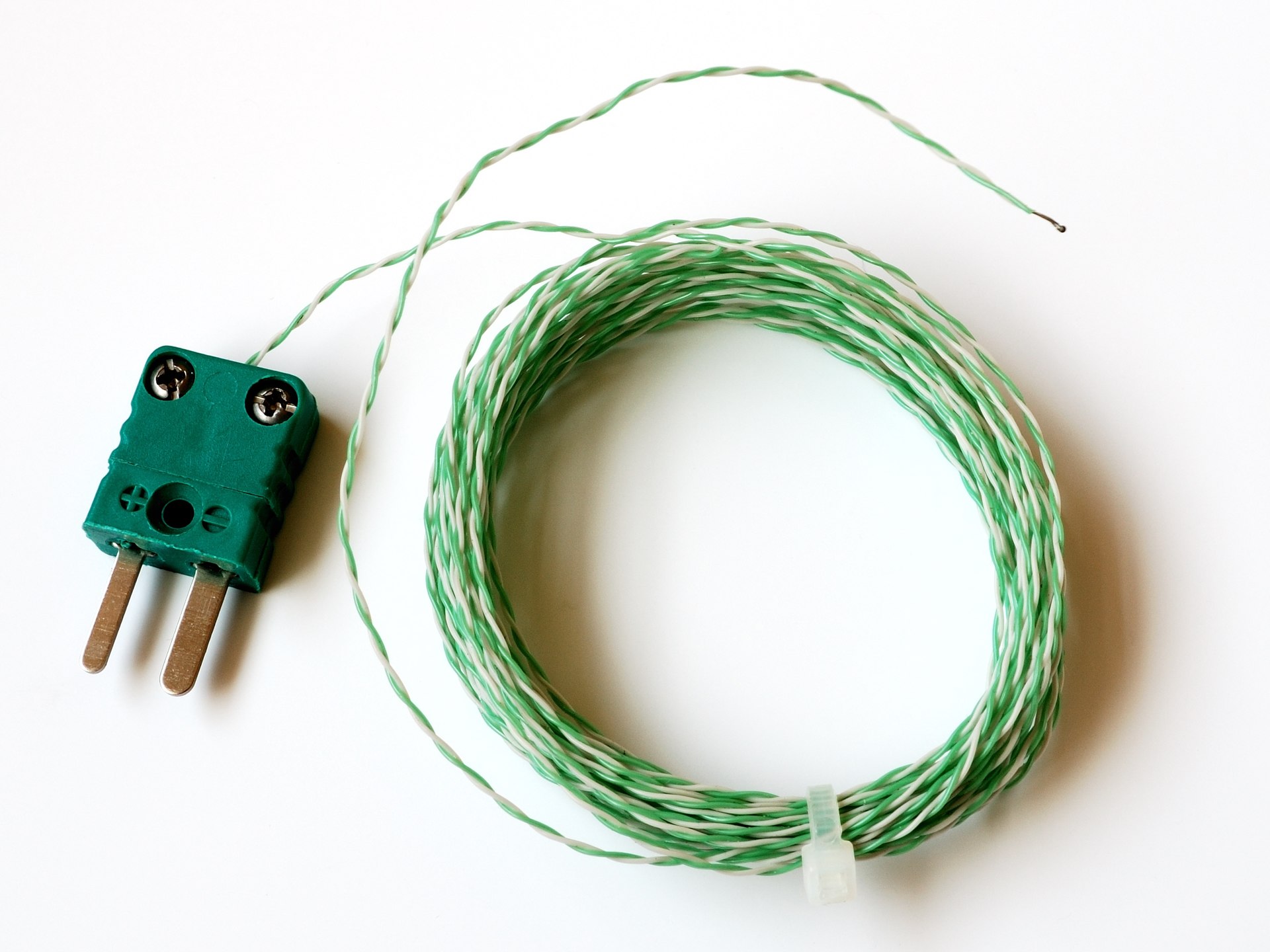

1. Sensor / Aufnehmer

Der Sensor – auch Aufnehmer genannt – erfasst die physikalische Größe und wandelt sie in eine elektrische Größe um. In der Praxis sind dies häufig Spannungs- oder Stromsignale, aber auch Widerstand oder Frequenz können typische Ausgangsgrößen sein. Ein klassisches Beispiel: Ein Thermoelement erzeugt pro °K Temperaturdifferenz eine kleine Spannung im Bereich weniger Mikrovolt (µV).

2. Messverstärker / Signalkonditionierer

Bevor das Signal digitalisiert werden kann, muss es meist normiert oder verstärkt werden. Ist das Signal zu klein oder zu groß, kann es von A/D-Wandlern nicht korrekt verarbeitet werden. Messverstärker übernehmen deshalb auch die Linearisierung, Skalierung und Filterung – etwa durch Anti-Aliasing-Filter (AAF), um Störungen bei der Digitalisierung zu vermeiden.

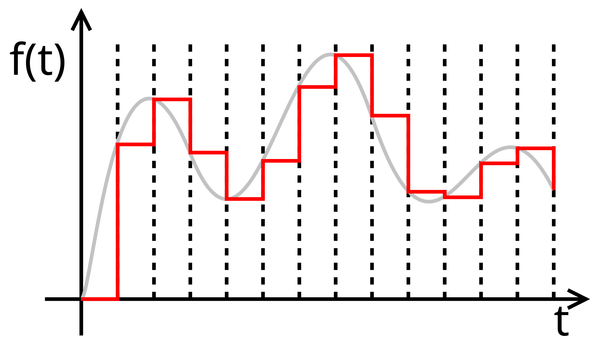

3. Analog-Digital-Wandler (ADC)

Der ADC tastet das analoge Signal in diskreten Zeitabständen ab und wandelt es in digitale Werte. Zwei Parameter sind hier entscheidend: die Auflösung (Bitanzahl) – sie bestimmt die mögliche Genauigkeit – und die Abtastrate, die vorgibt, wie häufig pro Sekunde gemessen wird. Nach dem Nyquist-Shannon-Theorem muss die Abtastrate mindestens doppelt so hoch sein wie die höchste zu messende Signalfrequenz, um Informationsverluste und Scheineffekte (Aliasing) zu vermeiden.

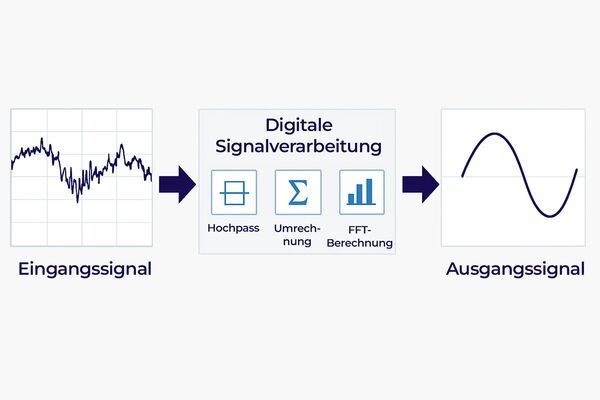

4. Digitale Signalverarbeitung (optional)

Moderne Systeme ermöglichen eine erste (Echtzeit-)Verarbeitung der Daten noch vor der Speicherung. In FPGAs oder DSPs werden z. B. digitale Filter (Hoch-/Tief-/Bandpass), FFT-Berechnungen, Mittelwerte oder Umrechnungen (z. B. Spannung in physikalische Einheit) durchgeführt – in Echtzeit und teilweise bereits triggergesteuert.

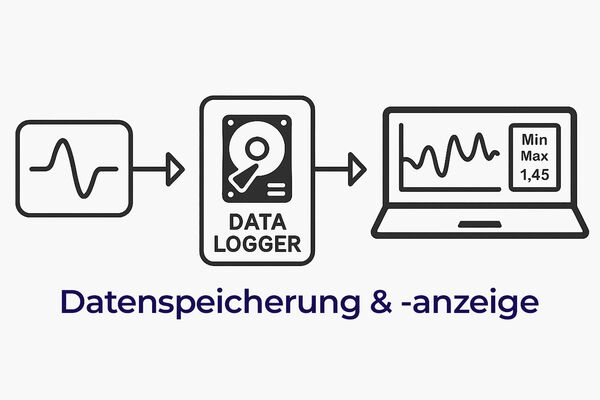

5. Datenspeicherung (Datenlogging) und Datenanzeige

Die erfassten Daten werden schließlich gespeichert – auf einem Datenlogger, einem angeschlossenen PC oder direkt in einer Steuerung. Entscheidend ist, dass die Speicherung zeitsynchron, stabil und vollständig erfolgt – und dass die Daten bei Bedarf leicht exportier- oder analysierbar sind. Viele Systeme nutzen proprietäre Formate, die mit spezifischer Software weiterverarbeitet werden.

Die Qualität Ihrer Daten steht und fällt mit der richtigen Auslegung der Messkette:

- Sensorik: Auswahl je nach Messgröße und Genauigkeitsanforderung

- Signalaufbereitung: Filterung, Verstärkung und Linearisierung der Rohsignale

- A/D-Wandlung: Umwandlung in digitale Signale mit ausreichender Auflösung

- Datenerfassungssystem (DAQ-System) & Software: Speicherung, Visualisierung und Triggerung

Was ist ein Messsystem - und wie unterscheidet es sich von einem Datenlogger?

Ein Messsystem beschreibt die Gesamtheit aus Sensoren, Signalaufbereitung, A/D-Wandlung und Software, die zusammen eine physikalische Größe in auswertbare digitale Daten umwandeln. Es bildet das Herzstück der Messdatenerfassung. In unserem Umfeld sind Messsysteme meist modular aufgebaut, um flexibel unterschiedliche Sensoren und Messaufgaben abzudecken.

Ein Datenlogger hingegen dient primär der Aufzeichnung von Daten – oft aus vorhandenen digitalen Quellen wie Feldbussen (z. B. CAN FD, LIN, XCPoE, Automotive Ethernet, etc.). Datenlogger erfassen diese digitalen Signale passiv, speichern sie für eine spätere Analyse und werden oft im mobilen oder abgesicherten Langzeiteinsatz genutzt. Im Unterschied zum Messsystem wandelt ein Datenlogger typischerweise keine analogen Signale in digitale Werte um.

Beide Systeme können sich ergänzen: Das Messsystem erzeugt neue Messdaten, der Datenlogger dokumentiert vorhandene digitale Kommunikationsdaten oder speichert Messdaten aus dem Messsystem. Teilweise sind Datenlogger auch in modernen Messsystemen integriert, so dass diese vollständig autark arbeiten.

TMX-Tipp: Achten Sie bei der Auswahl Ihrer Messtechnik nicht nur auf die Bitanzahl des AD-Wandlers. 24 Bit klingen gut, helfen aber wenig, wenn Sensor oder Verstärker stark rauschen – dann lösen Sie nur das Rauschen besser auf. Höhere Messqualität erreichen Sie mit präziser Sensorik und einem hochwertigen Messverstärker – darauf legen wir bei TMX besonderen Wert. Jeder Teil beeinflusst das Endergebnis – schon ein schlecht abgeschirmtes Kabel kann zu fehlerhaften Ergebnissen führen.

Darauf kommt es in der Praxis an

Professionelle Messdatenerfassung beginnt bei der Planung. Wichtige Kriterien aus unserer Sicht sind:

Zeitsynchrone Abtastung

Nur wenn alle Kanäle exakt gleichzeitig erfasst werden, sind Vergleiche überhaupt möglich – z. B. zwischen Kraft, Weg und Zeit. Gerade bei Prüfständen oder Fahrzeugtests ein Muss. Wenn sie verschiedene Messverstärker-Typen einsetzen, hinterfragen sie daher immer, wie die verschieden Signallaufzeiten der Verstärker ausgeglichen werden.

Datenqualität

Ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis und eine ausreichend hohe Abtastrate sorgen für belastbare Aussagen – nicht für große Datenmengen um ihrer selbst willen.

Intelligente Triggerung

Warum dauerhaft alles aufzeichnen, wenn nur bestimmte Betriebszustände interessant sind? Ereignisbasierte Trigger reduzieren Datenflut und helfen bei der Analyse. Besonders effizient ist es, wenn ihre Messtechnik mit niedriger Abtastrate ein Live-Anzeige ermöglicht, während im Triggerfall, hochaufgelöst Messdaten des Ereignisses gespeichert werden.

Zuverlässige Datenerfassung

Ob Langzeittest oder Dauerlauf: Die Erfassung muss robust sein. Daten sollten regelmäßig gespeichert und vor Verlusten geschützt sein – etwa durch automatisches Abschließen von Dateien oder Pufferung bei Stromausfall.

Modularer Aufbau

Messdatenerfassungssysteme werden häufig über 10+ Jahre hinweg intensiv genutzt – insbesondere in Prüfständen und Laboren, aber auch mobilen Messungen. Umso wichtiger ist es, dass sie sich auch an veränderte Anforderungen anpassen lassen. Ein modularer Aufbau erlaubt es, zusätzliche Messkanäle, Signalarten oder Verstärker problemlos nachzurüsten, ohne das bestehende System ersetzen zu müssen. Das vermeidet unnötige Investitionen und macht Ihr System zukunftssicher – ganz gleich, wie sich Ihre Testanforderungen entwickeln.

Typische Fehler – und wie Sie sie vermeiden

- Unklare Anforderungen → vorab klären, welche Daten für welche Fragestellung relevant sind

- Falsche Sensorwahl → z. B. falscher Temperaturbereich oder unzureichende Genauigkeit

- Unklare Potenziale und keine EMV-Vorsorge → Ein durchdachtes Erdungs- und Versorgungskonzept sowie saubere Schirmung sind Grundvoraussetzungen für störungsfreie Messungen. Eine saubere Planung und Signalführung verhindern Potenzialprobleme und reduzieren EMV-Einflüsse.

- Unsynchronisierte Kanäle → verfälschte Relationen zwischen Messgrößen

- Kein Monitoring → niemand merkt, wenn ein Sensor ausfällt oder ein Kabel sich löst

So setzt TMX Ihre Messdatenerfassung richtig um

Bei TMX Solutions beginnt jedes Projekt mit der Anforderungsanalyse: Welche Messgrößen? Welche Genauigkeit? Welcher Speicherzeitraum?

Daraufhin entwickeln wir eine individuell abgestimmte Messkette – robust, synchronisiert und auf das Wesentliche fokussiert.

Unser Ansatz:

- Zeitsynchrone und modulare Messsysteme – auch bei vielen Kanälen

- Adaptive Triggerung & Online-Verrechnung direkt im Messsystem

- Anpassbare Softwareplattformen wie z.B. imc Studio, Dewesoft oder LabVIEW

- Cleveres Monitoring und professionelles Reporting für verlässliche Ergebnisse und eine integrierte Dokumentation

Fazit: Wer gut misst, entwickelt besser

Gute Messdatenerfassung liefert nicht nur Zahlen, sondern entscheidungsrelevante Informationen. Sie hilft, Fehler früh zu erkennen, Systeme effizienter zu machen und Produkte schneller zur Marktreife zu bringen.

Mit TMX Solutions haben Sie einen Partner an Ihrer Seite, der nicht nur die Technik beherrscht, sondern auch versteht, was Sie daraus machen wollen.

IHR NÄCHSTER SCHRITT

Kontaktieren Sie uns

Wir freuen uns darauf, Ihre Prüf- und Messaufgaben kennenzulernen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die Ihre Projekte auf das nächste Level bringen.